L’Unione Corale Senese è intitolata al baritono Ettore Bastianini sia per ricordare un grande senese, ma anche perché ebbe l’onore di averlo tra i suoi coristi quando giovanissimo si avvicinò per la prima volta alla musica. Così viene ricordato quel momento sul sito della Contrada della Pantera di cui fu appassionato contradaiolo avendola sempre nel suo cuore anche nelle sue lunghe tournée all’estero: “Dopo una prima esperienza nel coro della Metropolitana del Maestro Sderci, una sera del 1938, all’età di 16 anni, fu accompagnasto da alcuni coristi dell’allora Centuria Corale di Siena (che poi tornerà a riprendere il nome di Unione Corale Senese, oggi “Ettore Bastianini”) al cospetto dei maestri Adelmo e Fathima Ammannati, i quali rimasero sbalorditi dal timbro e dal colore della sua voce. Fu accolto allora nella sezione dei bassi”.

Ettore Bastianini era nato il 24 settembre 1922 in via Paolo Mascagni, a Siena nella Contrada della Pantera, e morì a Sirmione, sul lago di Garda, il 25 gennaio 1967.

Era figlio di padre ignoto e le condizioni della famiglia non erano floride: Aveva trovato lavoro come garzone dal fornaio Gaetano Vanni, in via Stalloreggi, con il quale in bottega cantava arie delle opere, e cantava anche mentre in bici andava a fare le consegne.

Viene portato nel 1938 alla Corale e inizia a frequentare scuola di canto degli Ammannati e sopratutto la loro casa. Non poteva permettersi lezioni private, ma i due musicisti lo trattarono come un figlio e gli insegnarono gratuitamente. Bastianini inizia a cantare come basso, in una serie di concerti a Siena e dintorni, ma già nel 1941 veniva accolto presso il Centro di Avviamento al Teatro Lirico del Comunale di Firenze, allora diretto da Mario Labroca.

Come basso debuttò in un concerto tenutosi il 28 gennaio 1945 al Teatro Rex di Siena. Mentre Il suo esordio in un’opera avvenne nel Novembre dello stesso anno a Ravenna, nella Boheme.

In realtà la sua carriera come basso, pur se di discreta levatura internazionale, durò poco più di cinque anni: Dopo una Boheme a Torino nell’Aprile del 1951, Bastianini lasciò le scene per molti mesi e, sotto la guida del maestro Luciano Bettarini, studiò la tecnica ed il repertorio da baritono, ruolo in cui debuttò nell’opera “La Traviata”a Siena il 17 gennaio 1952, ma non soddisfatto lasciò le scene per qualche mese di intensi esercizi vocali.

Dotato di una voce estesa e, in origine, piuttosto scura (da qui l’equivoco di una prima classificazione come basso), Bastianini poté fregiarsi del più autentico timbro e spessore vocale del baritono verdiano, ed è proprio nelle parti, nobili e sostenute, del compositore di Busseto che realizzò le sue interpretazioni più celebri (prima su tutti Rodrigo del Don Carlo, poi Vargas nella Forza del Destino, Germont in Traviata, il Conte nel Trovatore, Renato nel Ballo in Maschera, Rolando nella Battaglia di Legnano, Rigoletto, Nabucco ecc.). In merito alle caratteristiche salienti di Bastianini, nel libro di Piero Mioli “Giuseppe Verdi, Le nozze di musica e dramma” così viene scritto: “”Ettore Bastianini , sommo baritono verdiano, cominciò la carriera da basso e anche da baritono ardito e slanciato mantenne sempre quel timbro caldo, scuro e austero da violoncello o viola da gamba…. Uno dei pregi di Bastianini , oltre alla voce sovrana, ampia, risonante, omogenea, era la continuità melodica del canto e della sonorità, tanto che tutto in lui sembrava un glorioso cantabile legato, immacolato e nobilissimo… Notevole attore e esattissimo dicitore”.- La perfezione della tenuta dei fiati, e della plasticità conseguente del legato lo indicavano, all’epoca, anche nelle parti di baritono drammatico belcantista, specie in Donizetti: Alfonso nella Favorita, Enrico nella Lucia di Lammermoor, Severo nel Poliuto, uno dei suoi più grandi successi scaligeri.

Nel Luglio 1952 interpreta il Rigoletto, sempre a Siena: fu un vero successo, e questo evento lo portò al suo definitivo trionfo. Nel dicembre dello stesso anno si esibì al Comunale di Firenze nella “Dama di Picche” di Ciaikovskij a cui un anno dopo seguì sempre a Firenze la “ Lucia di Lammermoor” con Maria Callas e Giacomo Lauri Volpi. Quello stesso dicembre era già al Metropolitan di New York ne “La Traviata” dove ricevette una vera ovazione alla fine della sua aria. La collaborazione con il prestigioso teatro statunitense sarebbe continuata senza interruzioni per i successivi anni.

La sua voce era così bella che venne paragonata al bronzo e al velluto poiché era potente e solida, ma morbida allo stesso tempo.

Nel 1955 era alla Scala di Milano (dove avrebbe cantato in ben altre 20 opere) nella leggendaria produzione di Visconti de “La Traviata” con la Callas e Giuseppe di Stefano.

Divenne quindi il baritono principale dei maggiori teatri lirici del mondo: la Scala, Vienna, Chicago e New York, oltre a frequenti apparizioni al Covent Garden di Londra, a Salisburgo e a Verona. Nel 1962, la terribile diagnosi fattagli a Chicago: cancro alla gola. Non rivelò a nessuno la sua malattia. E si allontanò anche dalla donna che amava senza spiegarle il perché.

Proseguì la sua carriera, rinunciando a un intervento chirurgico che forse avrebbe potuto salvargli la vita, ma che lo avrebbe allontanato per sempre dalla sua infinita passione per il canto lirico. .

Ma la sua voce non era più quella di prima, e il 10 aprile 1962 alla Scala in Rigoletto.venne fischiato dal pubblico ignaro del dramma che stava vivendo. Diventato capitano della Pantera il 2 luglio del1963 ebbe la gioia di condurre la sua contrada alla vittoria.

Fece anche tournée in Giappone, dove fu ammirato, anche quando la voce risentiva degli effetti galoppanti della malattia. Cantò per l’ultima volta nel 1965 nei tre grandi teatri di New York, Milano e Vienna nei panni del Marchese di Posa in Don Carlo.

Con stupore e dolore venne appresa la notizia della sua malattia quando ormai era in punto di morte. Morì a Sirmione, dove si era stabilito da qualche tempo, il 25 gennaio 1967, a 44 anni con vicino la giovane donna da lui amata e che aveva lasciato, quattro anni prima, quando gli era stato diagnosticato il cancro. Due giorni dopo ricevette l’ultimo addio della sua città, a Siena, con esequie tenutesi con cerimoniale da funerale di stato e il,Campanone della Torre del Mangia che suonava a morto. Oltre ai suoi contradaioli di cui era ancora capitano, per dargli l’ultimo addio accorse un’immensa folla che lo accompagnò fino alla sua tumulazione nel cimitero del Laterino.

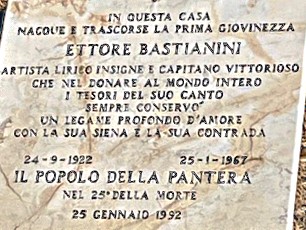

Il Comune di Siena, su richiesta della Contrada della Pantera, ha intitolato a Ettore Bastianini una strada nel rione che lo aveva visto ragazzo, strada che si affaccia sulla campagna senese e che collega via Paolo Mascagni con via della Diana..Mentre una targa lo ricorda nel foyer del Teatro dei Rinnovati, e così una lapide sulla facciata della casa in cui era nato. Numerose sono le pubblicazioni a lui dedicate.

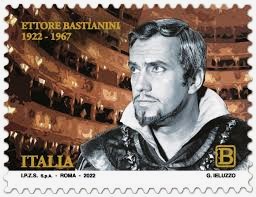

Per ricordarlo è anche nata nel 2012 l’Associazione Internazionale Culturale Musicale Ettore Bastianini (sito web www.associazioneettorebastianini.org) che ne custodisce e tramanda con continuità la memoria artistica: in occasione del centenario della nascita ha promosso l’emissione da parte delle Poste Italiane di un francobollo commemorativo ,

Frammenti per Ettore Bastianini

Frammenti – Breve percorso itinerante in musica attraverso i concerti della Corale

Dedicato a Ettore – O dolcezze o memorie, alla ricerca di Ettore Bastianini

Targa sulla casa dove nacque Bastianini all’altezza dei numeri civici 31 e 33 di via Paolo Mascagni

Tomba di Ettore Bastianini